沿革・目的・メッセージ

organization information

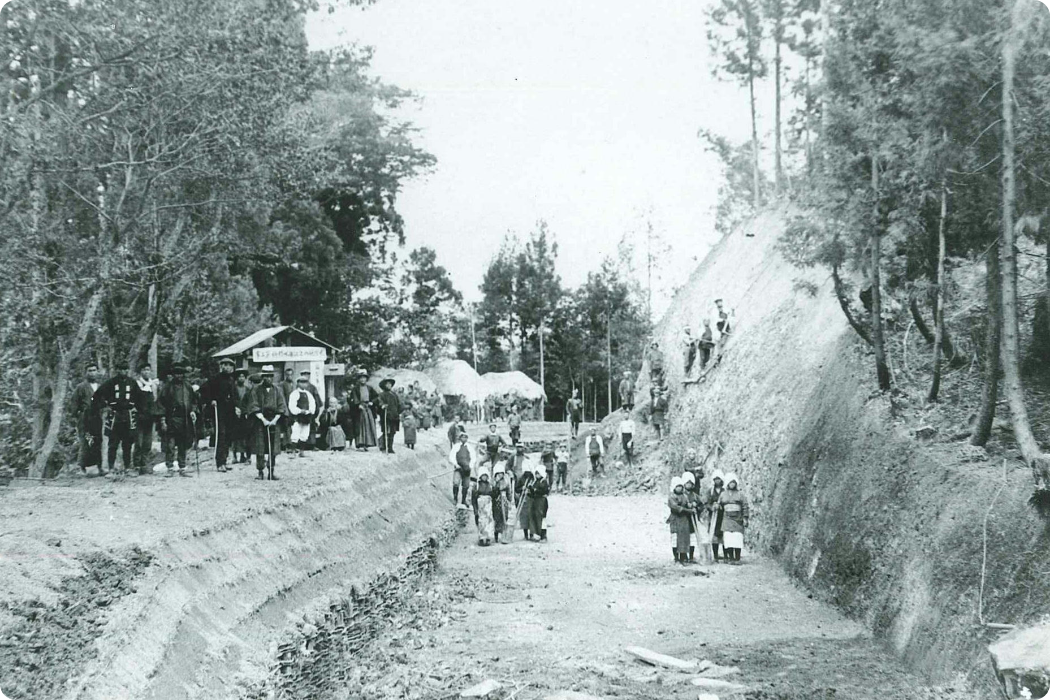

沿革

大正時代、耕地整理や用排水改良事業を行う機運が高まり、これからの健全な発展と指導を行うため、大正15年に現在の新潟県土地改良事業団体連合会の前身となる新潟県耕地協会が設立されました。協会は、戦中戦後の食糧増産の国策を背景に、耕地整理などの土地改良事業の推進に力を注ぎ、昭和26年には社団法人新潟県土地改良協会に改組されました。

昭和32年に土地改良法の改正が行われ、土地改良事業団体連合会が法制化されたことにより、協会を発展的に解散し、昭和33年8月8日に、農林水産大臣の認可を得て「新潟県土地改良事業団体連合会」が設立され、現在に至っています。

設立の目的

本会は、土地改良区、市町村等を会員とする土地改良法に規定された団体であり、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保するため、会員の行う土地改良事業の指導及び援助を行い、その共同の利益を推進することを目的としており、併せて国・県の行う土地改良事業に対する協力を行っています。

事業

① 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む)に関する技術的な指導その他の援助

② 土地改良事業に関する教育及び情報の提供

③ 土地改良事業に関する調査及び研究

④ 国または県の行う土地改良事業に対する協力

⑤ その他設立の目的を達成するため必要な事業

代表メッセージ

会員並びに関係者の皆様には、平素より本会の運営並びに農業農村整備事業の推進に格別のご支援とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。

農業農村整備事業関係の令和7年度当初予算は4,464億円、令和6年度補正予算2,037を合わせ総額6,500億円を確保できました。これも会員の皆様の農業農村整備事業の重要性を適切に中央に届ける要請活動から十分な理解を得られた結果であり、今後とも皆様と連携し、効果的な要請活動を展開したいと思っております。

本県では、ほ場整備のニーズが増加しており、着実に事業を推進し、農地集積・集約化と担い手の確保を促進していくと同時に、より効果が発揮できる事業展開が重要であります。

加えて本県は、膨大な農業水利施設を抱えていることから国土強靭化のために土地改良施設の機能を適切に維持・保全していくことは重要課題であり、防災・減災に対する配慮が必要不可欠であります。

あらゆる物価の高騰が続いており、とりわけ用排水機場を多く抱える本県の土地改良区では、電気料金の値上げの影響は組織運営に重くのしかかっている状況にあり、適時適切な水管理をはじめ、省エネ化・再エネ利用をさらに進める必要があります。

当会としましては、これまでの業務のほか、新潟県ため池サポートセンターなど、更なる会員支援を進めていきたいと思います。そのほか土地改良区の複式簿記導入にあっては、まだまだ疑問や質問等も抱えていることと思います。また、第5次男女共同参画基本計画における女性役員の登用10%以上の目標といった組織運営に対する支援もさらに取り組むべきと考えており、今後も会員の多様なニーズと負託に応えるため、役職員とともに努力してまいる所存です。

結びに、皆様のご多幸とご活躍を祈念し、挨拶とさせていただきます。

新潟県土地改良事業団体連合会

会長 帆苅謙治